집갓이 연소득대비 얼마나 비싼지 따지는 'PIR(Price to Income Ratio)' 라는게 있다.

주택가격을 연간 소득으로 나눈 수치인데, 당연히 대도시 부촌 이런데는 높게 나오고 시골은 낮게 나오게 된다.

그리고 부동산 가격이 높더라도 또 그동네 소득수준이 또 높다면 PIR자체는 높지 않을 수 있다.

반대로 부동산 가격이 그다지 비싸지 않아도 그나라 소득수준이 북한같은 처참한 수준이라면 높게 나올 수 있다.

2021년 중반 기준으로 국제 조사기관 발표에 따르면, 서울의 PIR은 30정도가 됐다.

2019년에는 20정도였고, 2018년에는 18정도였다. 참고로 2012년에는 11이다.

사실 PIR20도 꽤나 높은 수치이다. 20년동안 번 소득을 모두 저축했을때 내집마련이 가능한 수준이라는 것이기 때문이다.

그렇다면 지금이 부동산 버블로 볼 수 있을 것인지도 봐야하는데,

서울이 30일 때, 홍콩은 45, 마닐라 37, 베이징 42, 샹하이 33, 프놈펜 32, 타이페이 30, 방콕 26, 도쿄14, 뉴욕 9, 쿠알라룸푸르 9, 호놀루루 8 정도로 나타난다.

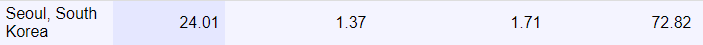

최근 10년간 통계로 보면

이런 느낌인데, 홍콩, 베이징, 타이페이, 마닐라 정도만 서울보다 위에 있다.

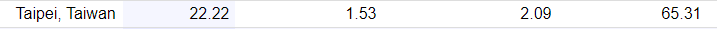

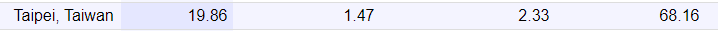

그런데 홍콩은 워낙 좁은 곳이기 때문에 부동산가격의 특수성이 있어서 사실 큰 비교대상은 아닐 수 있다. 마닐라의 경우는 소득 격차가 좀 많이 나기 때문에 추세만 보면 될 것 같고, 직접적으로 비교가 가능한 곳은 베이징과 타이페이 정도가 될 것 같다. 도쿄의 경우는 한번 엄청난 버블이 있고 나서 엄청난 침체가 있었기 때문에 단순히 비교하기는 조금 어렵다. 어쨌든 꾸준히 우상향만 하는 경우는 서울이 독보적인 것 같고, PIR이 상승하는 것은 전세계적인 추세에 가깝기도 하다.

소득수준이 대만이 가장 유사하므로 직접 부동산 가격을 보면 아래와 같이... 방3화2에 30평대 아파트가 20억 전후 가격으로 서울과 큰 차이가 없다. 물론 이런 지역들은 서울의 강남과 같은 지역들이기 때문에 강남 아파트보다는 아주 조금 싸다고 할 수도 있겠다. 하지만 건폐율 용적율 토지지분 등이 또 차이가 있을 수 있으니 단순히 싸다 비싸다를 결론내리기는 조금 성급할 수 있다.

지난 10년을 봐서 앞으로 계속 PIR이 상승할거라고 짐작하기는 조금 무리가 있다. 베이징이나 홍콩의 경우를 보더라도 2018~2019년에 정점을 찍고 내려오는 추세이기도 하고, 방콕 같은 경우 20~30 에서 작은 파형만 보여지고 있기 때문이다. 부동산 가격이 보합세라고 하더라도 또 소득수준이 올라가면 PIR 수치 자체는 내려갈 수도 있다.

적정 수준에 대한 주장은 사실 무의미하다.

이게 규범적 적정 수준일 수도 있고, 희망적 적정 수준일 수도 있기 때문이다. 아무튼 PIR30넘어가고 노동의 가치가 의미 없어지는 건 분명해보니 출산율 회복하고 뭐 하려면 20이하로 내려가야 좋겠다고는 말할 수 있지만, 내재가치적 PIR이 15니까 기다리면 무조건 내려간다라는 식으로 주장할 수는 없겠다.

'재테크 정보 > 환율 금융 경제 시세 정보' 카테고리의 다른 글

| 신혼부부, 내 집 마련의 꿈을 현실로! 주택청약 당첨 확률 높이는 5가지 꿀팁 (0) | 2024.11.23 |

|---|---|

| 신용대출 금리 1% 낮추는 7가지 비밀 전략 (0) | 2024.10.28 |

| 개인사업자 기장 장부작성 간편장부 뭐가 좋을까 (0) | 2024.01.16 |

| 서울 집값 세계에서 얼마나 비싼걸까? (0) | 2020.07.06 |

| 2020년 4월 28일 화요일 12시 기준 환율 (0) | 2020.04.29 |

| 2020년 4월 24일 금요일 환율 (0) | 2020.04.24 |